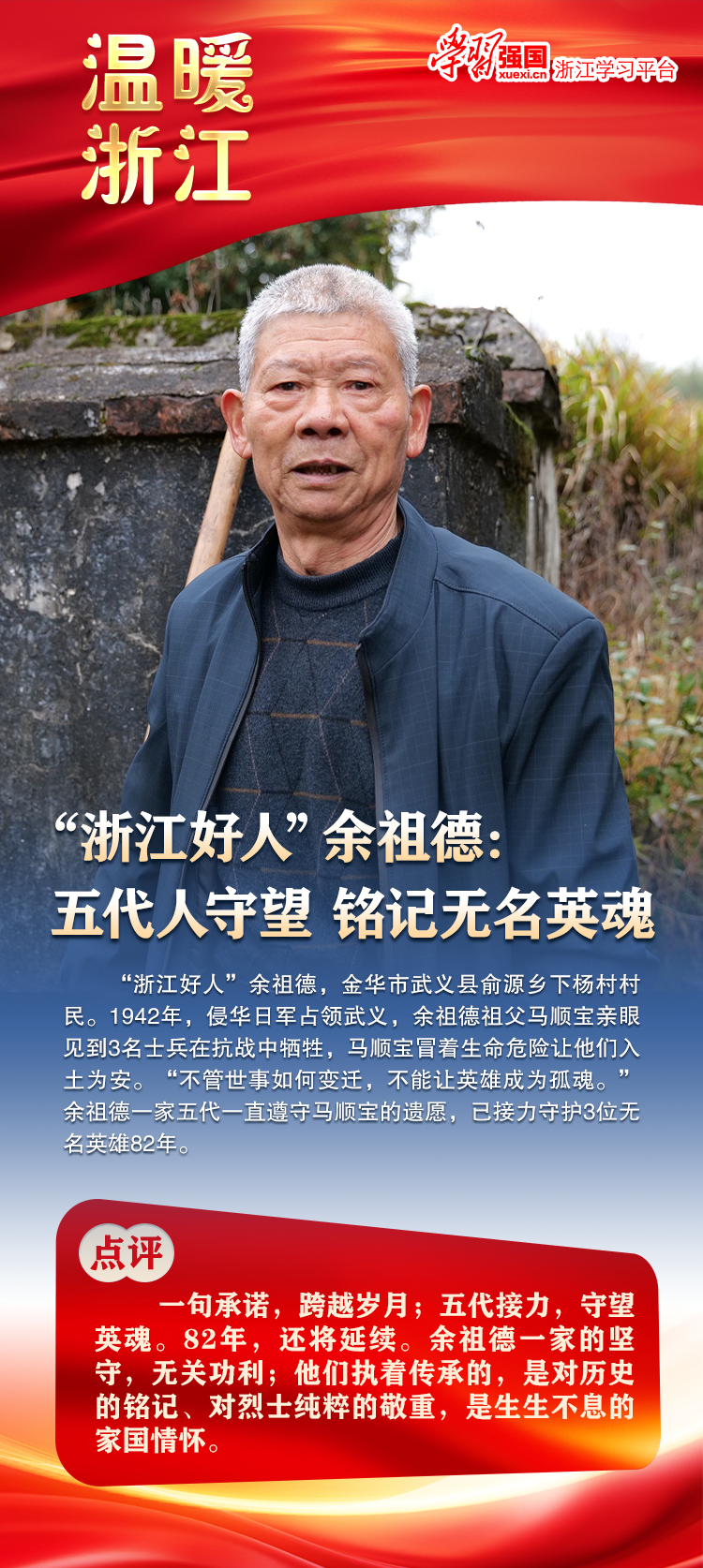

近日,浙江省金华市武义县俞源乡下杨村村民余祖德被评为2025年第一季度诚实守信类“浙江好人”。

一句承诺,五代接力。无名冢、无字碑,82年的守望,这是余祖德一家对英魂的铭记。

3月13日清早,余祖德背上锄头,携着镰刀,向着下杨村外的郊野进发。春暖花开,草木葳蕤间露出坟茔的黑色一角,余祖德用锄头与镰刀清理杂草。他经常会过来,杂草清了一茬又一茬。这里埋葬着他逝去的亲人与三位未知姓名的抗战先烈,他将这三人视作自己的亲人般一道纪念,从18岁到如今76岁。

时间回溯到1942年,战火席卷武义县俞源乡下杨村,枪声、炮火,硝烟弥漫。待到外头安静下来,余祖德的祖父马顺宝从家中探出脑袋,他瞧见,距离家门口不到四十米的地方,三个“当兵的”倒在血泊之中,其中两人已经没了呼吸,剩下那人还喘着气儿却已回天乏术。

直到最后,马顺宝也没能得知三个士兵姓甚名谁、家乡何方。他下了莫大的决心,冒着危险为三位士兵收尸,让他们入土为安,并将这个“秘密”一代代传下来,铭记三位无名英魂。

“不管世事如何变迁,你们不能扔下他们,不能让英雄成为孤魂。”马顺宝在病榻前向着子孙们交代遗言,那年余祖德18岁。

之后他放过牛、种过地,推着单轮车运过矿石,还当上了爆破员。从父亲那接过“衣钵”后,他一直把祖父的嘱托牢记于心。除每年清明时的祭扫,按照武义当地习俗,一年之中还有两次要在家中祭拜,他将三位无名士兵视作家中先人祭扫,持续了58年。2006年,随着村庄布局的改变,他自行筹资3000元,将三位无名先烈与家中逝世长辈进行合葬并迁至如今的位置。

“没有这些牺牲的英雄就没有现在的日子,英雄不能被后人忘记。”余祖德总是这样告诉身边人,包括他的儿子、孙子。

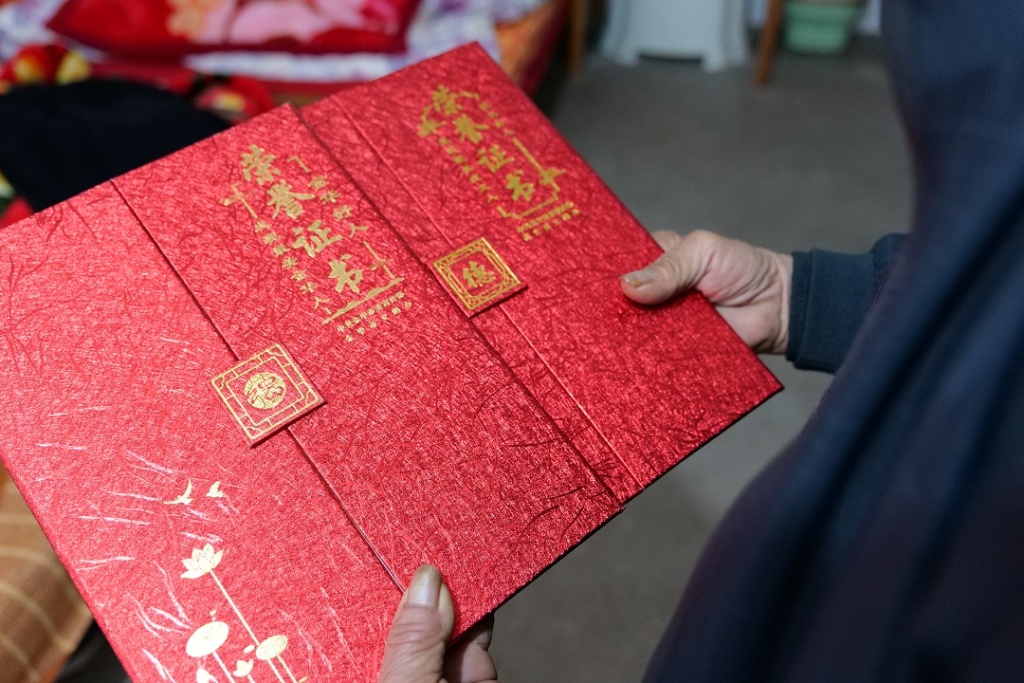

2024年,余祖德先后被评为武义好人、金华好人。如今他年事已高,很少离开村子,他嘱托自己的儿孙辈继续接力为先烈祭扫,直到查明三位先烈的身份,联系到他们的后人,让他们能真正地“魂归故里”。

如今,余祖德的曾孙4岁,他打算过两年也带曾孙去扫墓。“他是第六代。儿孙们都很支持我,大家也很认同我。”余祖德欣慰地笑着。

.png)

分享

分享 举报

举报

评论