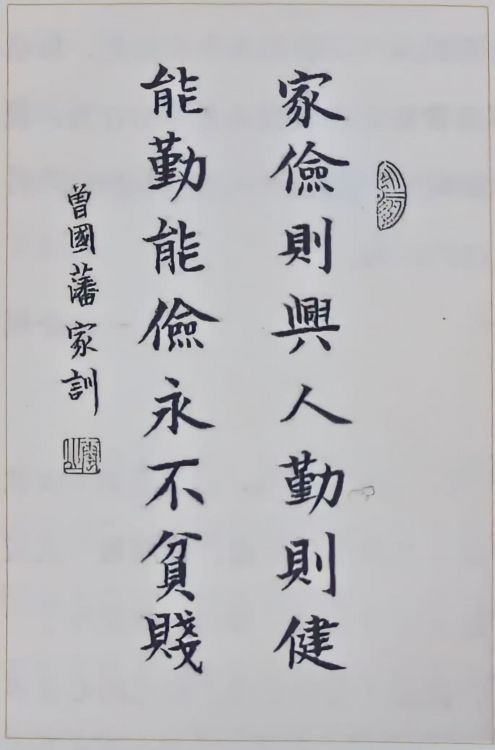

曾国藩的十六字家风箴言

-

2024年12月30日

作者:刘贞岐(商丘)

曾国藩为后人留下的十六字家风箴言:“家俭则兴,人勤则健;能勤能俭,永不贫贱”。

曾国藩说过,看一个家庭的兴衰只看三点:

一是看子孙后代睡到什么时候起来。如果他们要睡到太阳已经升得很高的时候才起床,那么就表明这个家族会慢慢松懈下来。

二是看子孙后代是否会做家务。勤奋、劳动的习惯,会给一个人的生活带来巨大的影响。

三是看子孙后代会不会主动阅读圣贤的经典著作。如果一个人不会主动学习,那么他就不会懂得人生道理,也就不能走好人生道路。

看到曾国藩对后人的教诲,让我们想到唐代诗人李商隐的《咏史》:“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢”。《清史稿》记录,清朝鼎盛时期,皇上崇尚儒学,每天带着文武百官学习,从上到下崇尚节俭。到慈禧太后主政后废弃学习,沉迷享乐,从上到下奢靡腐败成风。清朝是中国历史上唐朝之后又一鼎盛时期,就是这样一个强大的王朝,也抵挡不住教育缺失和贪婪腐败带来的精神上的颓废。纵观古今,很少有官宦之家能够逃脱“富不过三代”的魔咒,但曾氏家族却能跳出这个“怪圈”。两百多年间,曾氏后裔有成就者多达200余人,大多成为学术、科技、文化领域的精英,更令人惊叹的是无一败家子,堪称中国家族史上的奇观。

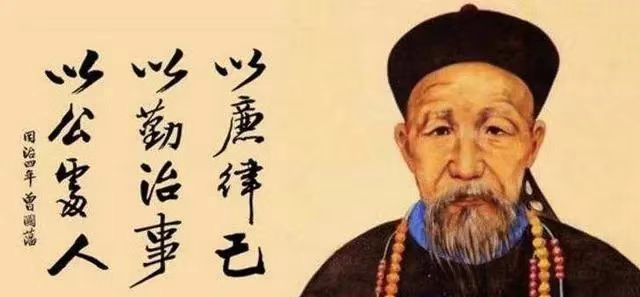

让我们先来了解一下曾国藩的生平。曾国藩出生于湖南一个十分偏僻的小山村,是一个面朝黄土背朝天的农民。曾国藩从小愚笨,身上还有很多坏毛病。可就是这样一个愚笨的人,后来竟然能够脱胎换骨,集清朝军事家、理学家、政治家、书法家、文学家于一身,成为清代以文人而封武侯的第一人,曾历任两江总督、直隶总督,官居一品大员,死后被谥“文正”,被后人称为“古今第一完人”。 天资聪慧之人,成才并不奇怪,可曾国藩如此平庸、天资愚笨的人,却成就了辉煌的一生。

曾国藩到底凭借什么成就了自己的一生,更成就了一个传奇的家族?

曾国藩晚年说道:我虽愚笨,但不曾放弃自已,“尽人事以听天命,唯日日谨慎而已”。由此可见,一代名臣靠的并非天资卓越,勤奋苦练方是长久之道。同样,正是这份勤奋刻苦的精神, 成就了一个百世长兴的家族。

曾国藩的祖父曾玉屏治家极严。曾国藩将祖父的遗训编成家规,即“八字家诀”:早、扫、 考、宝、书、蔬、鱼、猪。书,是指读书;蔬,是指种菜;鱼,是指养鱼;猪,是指养猪;“早”, 是指早起;“扫”,是指“扫屋也”;“考”,是指祭祀祖先;“宝”最为重要,是指正确处理各种人事关系。曾国藩从小就在勤劳好学的家风中成长,也将这样的家风传给后代。平日里曾国藩日理万机,但他对于子女的教育从未懈怠过。曾国藩一直保持与子女通信的习惯,在家书中时常叮嘱子女,惟以“勤、俭、谦”三字为要。曾国藩虽贵为朝中重臣,却依旧注重勤俭朴素,从不肯多浪费一分一毫。曾国藩在世时,曾与家人约法三章,其中一条便是,每人每日需读书半个时辰,无论公务繁忙或是学业繁重,如此这般方能开阔视野,形成学习的良好习惯。在孩子成长过程中,比要求、命令更为重要的,是家长以身作则以及不经意间营造的家规家风氛围。

曾国藩率先垂范,以身作则,营造了勤奋、求学、俭朴、务实的家风家训,一直是曾家后代所遵守的行为准则。

曾国藩次子曾纪泽继承父志,成为清末著名外交家,多次担任清朝驻外使者。十九世纪七十年代,中俄边界发生冲突,沙皇俄国趁清政府为东部战事焦头烂额之际,抢夺新疆伊犁等地。当地地方官员昏庸无能,贪图小利而无视大局,与俄国政府签下了丧权辱国的中俄条约。清政府得知此事后,连夜派遣曾纪泽代表清政府与沙俄谈判。面对贪婪蛮横的沙俄,曾纪泽毫无退缩之意, 视维护国家利益为己任,最终历经磨难取得谈判胜利。这一谈判结果,向西方列强表明了中国保卫国土的决心,也使得曾纪泽被誉为“中国近代第一外交官”。

经历一百多年的风风雨雨之后,曾国藩的后代绵延到了如今的第八代。曾国藩临死前立下遗嘱,要求后代永世不得入伍当兵,甚至连做官的都非常少。由于严格遵守祖先的遗愿,曾国藩的后人在军事界、政治界没能发挥他们的才能,但在其他领域都取得了辉煌成就。

曾国潢之曾孙曾昭抡,1926年获美国麻省理工学院化学博士,建国后先后担任北京大学化学系主任,中国科学院学部委员、化学研究所所长,国家教育部副部长,国家高教部副部长等职, 是我国新型化学的奠基人之一。

曾国葆玄孙曾宪订,第四军医大学毕业,曾任武汉市第五人民医院一分院院长。其家乃湘乡曾氏文化世家,从事医务工作者近30人,人称“杏林世家”。

“成由勤俭破由奢”不是一句空话。曾国藩家族的成功,是因为一直传承了勤俭好学的优良家风。大清王朝的衰败,就是败在丢弃了勤俭好学,一味奢侈享乐,忽视后代教育。

曾国藩十六字家风箴言:“家俭则兴, 人勤则健;能勤能俭,永不贫贱”,可以成就百年前的曾氏家族,也可以成就今天的我们。勤俭是中华民族的美德,更是中国人的优良家风。

古往今来,能成大事而子孙得以绵延福泽的关键便在于优良家风的构建。家风好, 方能家道兴盛,家族美满。

特别声明:

本文为人文传媒网平台“人文号”作者上传并发布,仅代表作者观点,与“人文号”立场无关,“人文号”仅提供信息发布平台。

如有文章内容、版权等问题,请联系人文传媒网。

联系邮箱:www_rwcmw@163.com

.png)

分享

分享 举报

举报

评论