培训传统文化老师是当前复兴传统文化最重要的任务

-

2025年02月19日

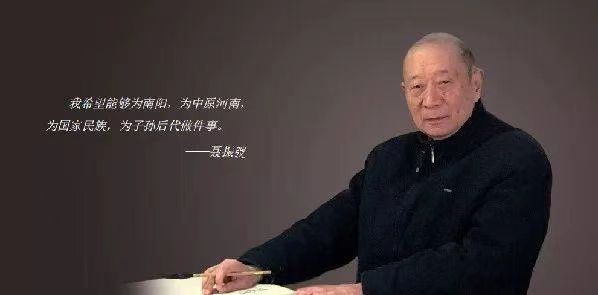

●聂振弢

当前阻碍国家发展、民族进步的“瓶颈”,就是教育。而教育的“瓶颈”就是教师。这是毋庸置疑的现实。因此,本人多年来与同行讨论的一个题目就叫《中国教育十大经典一一略论教师的理念、学养与精神》。

所谓“十大经典”包括经典之论、经典之问、经典之说、经典之教、经典之事、经典之学、 经典之书、经典之篇、经典之语、经典之师。意在用此中国教育之“经典”,让老师们有一个比较明晰的教育理念、比较深厚的人文学养和比常人更多一点的奉献精神。其中的“经典之篇”, 就是《礼记》中的《学记》、荀子的《劝学》、韩昌黎公的《师说》这“老三篇”。将这必备之篇都熟读成诵,则教育理念、人文学养、奉献精神都必将会有较大的提升。

《礼记》中的《学记》是中华先民对此前数千年教育的经验总结,对教育的目标、教育的作用、教育的内容、教育的方法等等都作了全面详赅的论述,表现出中华先民极高的智慧。因缘生小友在书中都有详细的讲解,兹不重复,仅“建国君民,教学为先”一语,就是一极高的教育理念!

人与草木、鸟兽、虫鱼不同之处即在藉教育以文化之而为“人”,由此形成了感情理智、人格品质、社会道德和人文思想等等。于是便组织社会,建立国家,努力使人与人在互相同情怜悯、互相关心帮助下,实现“老有所终、 壮有所用、幼有所长、鳏寡孤独废疾者皆有所养”的大同世界的理想。

要实现这一理想,唯赖教育。没有教育,便没有一切! 因之,“建国君民,教学为先”,这八个字是构成社会、 建立国家的先导。没有这个先导之理念,不仅社会国家无法构成建立,人也必然与鸟兽无别,不成其为人了。

荀子之“性恶”论,历遭诟病。其实是吾辈太不解荀子之良苦用心了!本来人之初生,无所谓性善性恶。孟子讲性善,是一种提倡一一作为人,应自幼向善,终生向善!而这种向善,也必须以教育实现之,不然,既不知向善,甚至变恶。荀子讲性恶,更是高度强调教育之大功一一如果不重教育,不行教育,天下尽为恶人,这是多么可怕的事情!因此,荀子写《劝学》,即鼓励劝勉人必须终身学习,接受教育。

“博学”“参省”即“学而不思则罔,思而不学则殆”,亦即学、问、思、辨、行:“假物” 即藉教育以文化人;“就正”“防邪”,则追求一个优异的向学环境;“勤积”“结一”,则劝人必以持恒厚积,方可“神明自得,圣心备焉”;“诵经”“读礼”则论教育之内容及学习之顺序;“好人”“隆礼”“通伦理”“一仁义”,即尊师重道之大理;“成人”“贵全”即劝学之终极目标一一这些论点,正是今天教育所大缺失者!

韩公之《师说》总论为师与从师之道。“传道、授业、解惑”是教师的根本职责与任务。传什么道?天地之大道;授什么业?经国之大业;解什么惑?人生之大惑。韩公与其弟子李翱率先提出应高度重视《礼记》中的《大学》《中庸》二篇。宋儒把《大学》《中庸》《论语》《孟子》 合为“四书”,放在五经之前来攻读学习,实是读经之不二法门。天地之大道,即为《大学》之“明德、亲民、止于至善”。“止于至善”就是要求吾族国人把事情做到最好,这是先民为我中华民族提出的奋斗目标。多高的境界,多高的要求啊!而“止于至善”的前提就是“明明德”, 明白一个像天一样高、一样亮的道理,熔铸一个高尚的道德,然后影响、教化社会人群,共同把人的事情做到最好。这就是天地之大道。经国之大业就是《大学》里的格物、致知、诚意、正心、 修身、齐家、治国、平天下。用现在的话说,就是人生的价值取向。如果不知道“止于至善”这个中华民族的奋斗目标,没有“修、齐、治、平”的价值观,就是人生之大惑!传天地之大道, 授经国之大业,解人生之大惑,这就是对一个教师的最根本的要求,否则就不符“人师”之名、 “人师”之实了!“道之所存,师之所存”,是从师之道。

韩公感慨万端地接着说道: “嗟乎!师道之不传也,久矣!欲人之无惑也,难矣!”时至今日,读《师说》此语,不禁令吾辈为之痛哭,为之流涕,为之长太息者也!

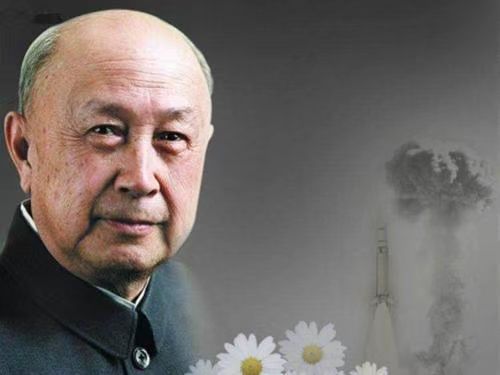

八十多年前,钱伟长先生留学美国,遍访南北美洲,发现一个极其值得研究的现象,即北美是那样的发达,而南美又是那样的落后1研究的结论就是:“教育发达则国家发达,教育落后则国家落后!”这是被全世界各国验证了的经典论断。 一一且看今日我们的教育与发达国家相比, 是何等落后!中小学教育是基础教育,大学教育是成才教育。就成才教育的大学而言,三亿人口的美国有一万多所大学,而我十四亿人口之众的中国仅有三千来所大学;河南是中国一亿余众的人口大省,韩国人口是四千八百方,韩国大学有四百多所,而河南现在只有一百三十所大学,其中专科占七十七所。

2006年,钱学森先生逝世前对温家宝总理说过一段话:“这几十年我们培养出来的学生就学术成就上讲,没一个可以跟民国期间的大师相比!为什么我们的学校就培养不出杰出人才?”这是大家都知道的“世纪之问”,“经典之问”!其实,在大半世纪前就有了答案,当时清华大学的梅贻琦先生说:“大学者也,非有大楼之谓也,有大师之谓也。”当时的清华大学曾办了一届国学院。就那一届,培养出了王力、钱钟书、吴宓等等一批大师级人才。为什么?就是当时的清华大学大师如云,其中四大名导师王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任,声望最著,这是大家都知道的。在上个世纪的中国大地上,曾如雨后春笋般地出现过堪与先秦诸子媲美的一批学术大师。这些大师们又教出了一代学术大师。现在检点起来,那些大师的成因有两个条件:一是国学功底硬, 二是留洋看世界。所谓国学功底硬,就是精通母语,谙熟母文化;留洋看世界,就是不拒绝人类创造的所有文明。这二者缺一不可,否则就成不了大师!

1995年,中国人民大学成立了改革开放后的第一个国学院,二十年过去了,却没见到像当年清华大学那一届国学院走出的大师!为什么?就是现在我们的大学里,有多少教授们可称为大师? 更没有了像当年清华大学“四大名导师”那样的大师!大学没有大师,教出来的学生就成不了明师;大学无大师,中小学无明师,教育休矣!北京大学何九盈先生在一篇文章中说:“翻开近百年历史,无一页不是‘反传统’三个字。高喊废除汉字的学者有之,只手打倒孔家店的‘英雄’ 有之,把线装书全都扔到茅坑里的‘元老’有之,交白卷的‘革命小将’有之”百年来的“反传统”,对中国文化教育造成的创伤是何等之巨!

人文学养的缺失,母语的低化、浅化、粗化、俗化,使今天想把我们民族的思想、意志、情感准确地、深刻地、高雅地表达出来就成了一件非常不容易的事!大学校长不识字、读错字、写错字,这种情况,实不该出现在有五千年文明史的中国!今天,实现“中国梦”,实现民族复兴, 必须首先是传统文化的复兴。传统文化之复兴,必赖于教育之发达!教师乃教育之主力,其教育理念之确立,人文学养之提高,奉献精神之建树,实为今日国家发展、民族进步之大端。此事切切,不可贻误!“周虽旧邦,其命维新”,传统教育经典之篇《师说》《劝学》《学记》合刊出版问世,想必对此有所贡献。

[作者简介]

聂振弢:南阳师范学院教授,著名文化学者,国学大儒。致力于传统文化教育的弘扬和发展,在国内外义务讲学3000多场。 创办《作文指导报》,曾任《南阳师范学院学报》主编,现为中国音韵学研究会理事、中国冯友兰研究会常务理事、河南省孔子学会副会长、南阳市中学语文教学研究会会长、团中央研究生支教团特聘导师。中国智慧工程研究会家校社共育指导工作委员会主办的《山泉》杂志名誉主编。

康理事长拜访“大国良师”

聂振弢老教授(视频)

特别声明:

本文为人文传媒网平台“人文号”作者上传并发布,仅代表作者观点,与“人文号”立场无关,“人文号”仅提供信息发布平台。

如有文章内容、版权等问题,请联系人文传媒网。

联系邮箱:www_rwcmw@163.com

.png)

分享

分享 举报

举报

评论